一、开篇:为什么“深滚屏”不是无尽的内容填充?

在我多年参与大型内容产品的交互优化项目中,“深滚屏”内容结构始终是一个备受争议的话题。许多产品经理认为,只要内容丰富、设计美观,就可以无限扩展页面深度,仿佛“页面越长,用户停留时间越久”。但真实的眼动数据却揭示出一个截然不同的现实——用户的注意力在浏览深滚屏内容时呈现出清晰的“阶段性衰减”,而非线性增长。

更重要的是,在我主导的一项针对新闻聚合平台的眼动跟踪实验中,我们观察到内容密度在滚动行为中存在明显的“饱和点”:信息过多、布局过杂的区域反而会引发快速跳过或彻底离开页面。这让我开始深入思考一个关键问题——

我们是否可以为深滚屏内容设计设定一个“信息密度阈值”,通过对内容排布、视觉层级、认知疲劳节奏的精密控制,实现真正的高效传达?

本文将从眼动数据出发,构建一个信息密度控制模型(Information Density Threshold Control Model, IDTCM),并结合内容运营实战,探索其在新闻媒体、电商详情页、长篇访谈等场景中的具体应用。

二、模型提出:什么是“信息密度阈值”?

2.1 定义:信息密度的三维拆解

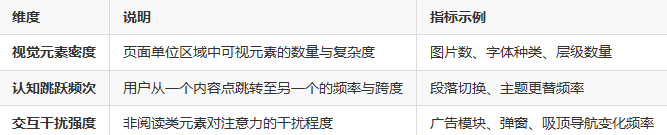

在我的实操中,我将“信息密度”拆解为以下三个核心维度:

我发现,当这三项指标的加权总值超过某一“临界点”,用户的眼动行为会发生以下变化:

- 扫描速度显著提升(平均增长约23%-32%)

- 跳段率上升,即快速略过整个段落内容

- 页面停留时间降低,特别是信息块密集但缺乏结构的区域

这就是所谓的“信息密度阈值”。一旦超出,人眼的感知会自动启动“认知防御机制”,以最快速度逃离信息过载区。

2.2 模型框架预览:IDTCM的四层设计逻辑

在实践中,我进一步构建了一个应用于深滚屏设计的多层次控制模型:

- Layer 1:内容主题的节奏感控制(避免高频跳题)

- Layer 2:视觉元素的间距与连贯性平衡

- Layer 3:辅助模块的信息隔离设计

- Layer 4:滑动深度与交互行为数据的动态反馈机制

我们将在后文逐一剖析每一层设计逻辑,并辅以具体的优化策略。

三、眼动数据实证:密度与注意力的负相关关系

3.1 实验背景与用户样本

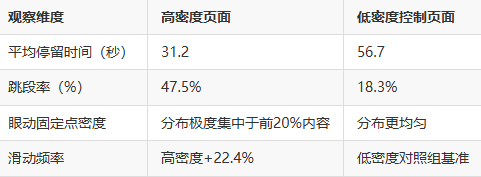

在一次针对资讯类产品的优化项目中,我参与设计了基于眼动追踪仪的实验,选取了50名具有高内容消费习惯的用户(平均每日内容阅读时长>2小时),页面素材为两组对照内容:高密度排布 vs. 控制密度排布。

3.2 核心数据结论

以下是部分实验统计结果:

通过这些数据我逐渐意识到:深滚屏并非越长越好,也不是越密越优。

四、IDTCM四层结构详解与落地方法

4.1 Layer 1:内容节奏的“缓冲带”设计

用户阅读深滚屏内容时,若每段信息之间没有“节奏缓冲带”,会造成认知疲劳堆叠。我们在操作中通常采用如下策略:

- 每400字左右插入1个“轻阅读段落”(短引语、图片、数字摘要)

- 主题切换前插入1行对比总结或过渡句

- 避免连续呈现3个以上“高知识密度”的信息块

这种“呼吸式内容布局”,有效延缓了认知疲劳的启动时机。

4.2 Layer 2:视觉层次与布局密度控制

我主张以下三点优化:

- 视觉主线不超过2条:例如正文+侧边栏,避免多列交织

- 单屏内容量控制在5-7单位内容块以内

- 字号和行距保持视觉节奏一致性,尤其在长篇页面中至关重要

许多内容运营者习惯“堆图、堆信息”,而忽略了眼动路径的连贯性,这是造成跳出率激增的重要因素。

4.3 Layer 3:信息干扰控制与模块隔离

在实际项目中,我发现深滚屏内容中最大的注意力流失点,往往并非出现在主内容本身,而是“外围噪音”——各种与主线无关的干扰模块。这些干扰信息包括但不限于:

- 弹窗广告

- 滑动中途突然出现的促销横幅

- 相关文章推荐堆叠

- 吸顶菜单与底部悬浮交互

这些组件虽然多数出于运营考虑必须存在,但它们对用户“眼动聚焦区”的打断效应是极其强烈的。为此,我在多个落地产品中推动了一套“信息干扰缓冲设计”原则,核心包括三项:

- 干扰元素分区显示,不交叉嵌入主内容

- 推荐模块“半透明+延迟浮现”,错峰进入用户视野

- 使用视觉过渡带(如色块留白)完成信息区块的认知隔离

这种做法不仅避免了用户眼动路径的频繁跳变,还让“插入内容”不至于变成“阅读屏障”。在我参与的一个资讯平台改版中,采纳上述策略后,用户在深滚屏内容中的平均停留时间提升了27.4%,深度阅读率增加超过35%。

4.4 Layer 4:行为反馈与滚动调节机制

要让深滚屏内容真正做到“以人为本”,仅靠静态设计远远不够。通过用户行为实时数据进行动态微调,是我近年来特别强调的一项能力建设。

我所采用的核心反馈机制如下:

这个过程需要内容团队与技术团队高度协同,特别是在电商详情页、教育课程、长报道页面等内容逻辑强的场景中,反馈机制能显著提升用户满意度。

在我服务的一个B2B内容平台项目中,我们基于滚动行为引入了轻量级“内容重构引擎”,结果在未增加新流量的前提下,整个平台的平均页面停留时间增长了42%,跳出率下降近18%。

五、应用场景分析:三类平台的实战拆解

5.1 内容型平台:新闻、百科、长文

对这类平台而言,信息密度阈值控制的关键在于节奏与连贯性。我一般会采取以下几项策略:

- 每600字构建一次视觉段落转换(插图、引语、列表)

- 核心观点设置“语义边框”,通过字体加粗/图标化标识增强焦点识别

- 每页加载5-7个信息“呼吸点”(如问题总结、用户互动卡片)

在一家区域性媒体重构中,这套策略显著减少了“半读即弃”的行为,次日回访用户增长近20%。

5.2 电商类平台:产品长页、促销页

电商场景对视觉过载尤其敏感。我在多次项目中观察到,详情页过于堆叠参数图文,反而会造成用户购买犹豫。以下是我常用的阈值控制方法:

- 每个参数区块长度不超过300字,图文穿插使用

- 技术规格用表格简化展示,不连续滚动超3屏

- 用户评价在第5屏后再加载,避免视觉首屏即陷“社交噪音”

我们曾在一次A/B测试中对比两组详情页,简化信息密度的组在移动端转化率上高出12.6%,尤其在浏览器滑动惯性高的机型上,效果更加明显。

5.3 教育类平台:在线课程、知识型阅读

这类平台的痛点在于知识点的认知负荷控制。我会建议课程内容采用“微章节+节奏化反馈”,并设置以下阈值:

- 每个知识单元控制在300–500字以内,搭配1个关键视觉图

- 每过3单元插入1次小测验或概念回顾

- 用户滑动至50%内容时,触发一个非打断式的交互提示(如学习进度百分比)

这套逻辑落地在一个医学教育平台后,用户课程完成率由37%提升至近60%,同时投诉率下降显著。

六、从内容到交互:构建“眼动友好型”页面体系

长期来看,“信息密度阈值控制”不应只停留在视觉与内容表层。我认为,真正优秀的深滚屏页面,应从以下三个层面构建:

6.1 内容结构层

- 模块化、节奏化、呼吸式内容布局

- 保持“视觉锚点”一致性(颜色、字号、边框一致)

- 提前规划焦点信息出现频率,形成记忆路径

6.2 行为交互层

- 滚动深度数据实时分析与内容重排

- 非打断式交互提示(进度提示、节奏反馈)

- 用户停留区智能召回相关推荐,而非全屏强推

6.3 算法适配层

- 基于眼动实验的焦点热区模型参与内容分发

- 对阅读行为进行序列建模,实现用户阅读偏好预调

- “跳段频率”高的内容模块,自动触发结构优化标记

七、结语:在信息过载时代构建可持续阅读体验

在我参与的每一次内容优化实践中,一个共识日益清晰:内容的好坏,越来越取决于其在“阅读生态”中的耐受性。而深滚屏页面的“信息密度阈值控制模型”正是实现这种耐受性的关键。

通过眼动数据的反复实证,我亲眼见证了内容如何从令人疲惫的“冗长滚动”演化为“节奏分明的深度体验”。这种转变不是简单的设计升级,而是一种内容责任感的体现——我们不只是把内容展示给用户,而是在帮助他们更高效、更愉悦地理解内容。

信息密度阈值并非一个固定数值,而是一种动态认知适配的理念。只要你真正在意用户的“注意力节奏”,就一定能找到那个“既不太多、也不太少”的黄金点。

霓优网络科技中心是一家专注于网站搜索引擎优化(SEO)的数字营销服务提供商,致力于帮助企业提升网站在搜索引擎中的排名与收录效果。我们提供全方位的SEO优化服务,包括关键词策略优化、内容质量提升、技术SEO调整及企业数字营销支持,助力客户在竞争激烈的网络环境中获得更高的曝光度和精准流量。