作为一名长期从事内容策略与搜索引擎体验优化工作的从业者,我越来越意识到一个被严重低估的问题:搜索放弃率(Search Abandonment Rate)。它不像跳出率那样有标准工具追踪,也不像转化率那样有明确ROI指标,但它却潜移默化地决定了:用户是否从我们内容中得到“第一步理解”——从而决定是否留下继续阅读,还是直接关闭页面、回退搜索。

我们习惯用点击率、停留时间、转化量来衡量内容表现,却往往忽视了一个更根源的问题:用户是否在刚刚进入页面时,就因为一个没被回答的问题、一个没理解的术语,产生了“心理退出”?

这就是今天我要深入探讨的主题:如何通过“预判用户困惑点”来降低搜索放弃率,提升页面留存与内容信任感。

一、什么是搜索放弃率?它为何值得被单独分析?

我们先厘清定义。搜索放弃率,本质上是:

用户在点击搜索结果进入页面后,没有得到预期信息,迅速返回搜索结果页(SERP)或关闭页面的行为比例。

它不同于跳出率(Bounce Rate),后者统计的是未触发事件的离开。但搜索放弃率更强调的是认知层面的“失望离开”——它的核心在于:用户在搜索动机未被满足的瞬间,主动选择终止旅程。

我在一个SEO诊断项目中曾复盘一个典型案例:

某客户的内容页Google排名第3位,CTR很高,但页面平均停留时长仅为7秒。用户点进来,几乎立刻关闭页面。深入分析后发现,用户预期是“新手上路”内容,但页面一开始就是行业术语堆砌,完全不考虑用户背景。

这类用户离开,不是“闲逛”,而是“疑惑”。

二、搜索放弃率的成因:用户困惑点的四个维度

在我实际分析的众多项目中,搜索放弃率常常源自于以下四类“用户困惑点”:

1. 术语困惑(Semantic Gap)

用户对某些关键词的理解,与我们内容中的定义不一致。例如:

- 搜索“CDN怎么用”的人,其实只是想知道“怎么搭建图片加速”,但很多页面直接展开底层架构。

- 搜“营销闭环”时,很多内容把CRM打通、线索评分等作为切入点,忽略了用户只是想知道“营销流程如何重复转化”。

2. 结构困惑(Information Architecture Gap)

即内容结构与用户查找逻辑不匹配。常见问题如:

- 用户想要“结论先说”,而页面却用了“起承转合式”的散文排布。

- 页面缺乏索引、无目录导航,用户找不到关键段落。

- 信息密度过高,没有视觉停顿。

3. 语义困惑(Intent Drift)

即内容中的措辞没有命中用户真正的意图。比如:

- 用户搜索“邮件营销模板”,期望是可复制内容,但页面展示的是概念介绍。

- 搜“SEO写作技巧”,用户希望是写作结构,但页面却重点讲的是关键词研究。

4. 身份困惑(User Level Misfit)

不同用户层级对同一关键词的预期完全不同。例如:

- “用户画像”一词,对C端小编来说是简单标签系统,但对产品经理可能是算法建模、细分分群。

- “API调试”对初学者而言是点击测试;对工程师则涉及Token授权、链路追踪。

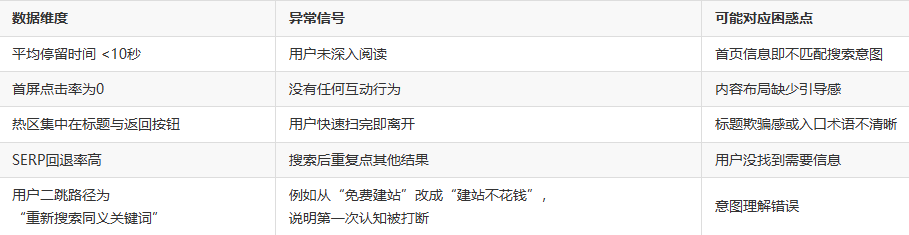

三、识别搜索放弃率背后的数据线索:从用户行为到心理路径

由于搜索放弃本身难以用传统GA直接量化,我通常通过以下行为数据线索“反向还原”用户放弃轨迹:

通过这些数据交叉分析,我可以构建出一个放弃意图地图:哪些内容元素,在哪一秒,触发了用户“离开的念头”。

四、“预判用户困惑点”的建模方法:五步走策略

我的优化策略并不是简单“写通俗点”,而是建立一个系统性的困惑点预判模型。具体步骤如下:

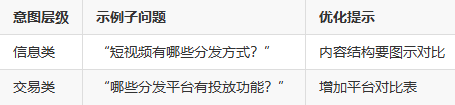

第一步:用户意图分层(Intent Tiering)

将目标关键词背后的意图进行分层拆解:

- 导航类意图(Navigational):用户想要进入一个具体页面;

- 信息类意图(Informational):用户希望理解概念、过程或原因;

- 交易类意图(Transactional):用户准备采取行动(购买、注册、下载)。

例如关键词“短视频分发渠道”:

第二步:困惑类型映射(Cognitive Mismatch Mapping)

我会将意图与困惑类型一一映射,以构建内容布局优先级:

第三步:搜索下拉词+“people also ask”+热搜问题反推理解模型

我会使用Google自动补全、PAA模块、Search Console中的“含糊表达关键词”,结合经验反推用户“未说出口的疑问”。

例如搜索“怎么提高官网加载速度”时,相关的困惑可能是:

- 静态资源压缩和CDN有什么区别?

- 改了图片但速度没提升?

- 如何知道是哪个组件拖慢了速度?

这些才是用户最在意的“认知卡点”,而非我们常写的“减少请求数、开启Gzip”那些标准答案。

第四步:心理地图模拟(First 8 Seconds Simulation)

我会模拟一个“认知体验剧本”:

假设我是该关键词搜索者,在点击页面后8秒内,我能否:

- 看到与我的关键词完全一致的标题?

- 得到一句通俗解释/案例说明?

- 明确下一步要看哪里?

如果三项有任一缺失,用户大概率开始考虑“是否回退”。

第五步:动态内容补位机制设计

比如:

- 增加FAQ模块处理“没有明确说出口但反复问”的问题;

- 在关键段落嵌入“展开说明”或“专业术语解释”按钮,降低术语困扰;

- 引导性语句如“你可能还会问……”提前响应用户下一步疑问。

五、页面结构与内容设计优化:从布局到语义的细节落点

📌 1. “困惑点优先”布局模型

传统页面结构是:背景 → 定义 → 优势 → 使用方式,

但我的推荐结构是:问题 → 解决路径预览 → 概念说明 → 可选拓展信息

📌 2. 内容密度与可读性控制

- 每屏只聚焦1个认知任务;

- 每个术语出现时附加解释(Tooltip、对话气泡、常见误解说明);

- 图文结合说明复杂流程。

📌 3. 多角色段落标注法

我在多篇面向混合受众的内容中尝试“角色标注”:

💡 对于刚接触SEO的同学:

可以把“抓取预算”理解为搜索引擎给你页面的访问配额……

🧠 如果你是内容负责人:

那么这个概念关系到“哪些内容最值得被写,避免资源浪费”。

结果显示,这种方法显著提升了页面的可分化留存率。

六、实战案例:如何将放弃率优化落地在内容迭代中

以“短视频内容分发策略”为例,原始页面分析显示:

- 平均停留时间:11秒

- 高回退率用户群集中在“搜索‘抖音短视频怎么分发’”

- 热区点击集中在最顶部H1标题下,未进入正文段落

重构策略:

- 开头增加一句场景化提问:“你是否也遇到:视频发出去没人看,平台不给流量?”

- 内容分为“平台逻辑说明”和“爆款分发路径”两部分

- 增加用户类型导读导航(C端创作者 vs B端机构)

优化后:

七、未来趋势:AI时代的搜索放弃率更关键

随着ChatGPT、Google AI Overview等对话搜索方式普及,用户的认知耐心窗口会进一步缩短。用户已经习惯“问一句就有答案”,而不是阅读千字长文。

这意味着:

- 我们必须更精准地命中搜索意图;

- 页面必须“认知节奏清晰”,每一步都要回应潜在困惑;

- “困惑预测”能力,将决定内容是否还能保有用户注意力。

八、结语:从“写什么”到“用户是否懂”,这是内容策略的升级

写内容不难,写懂用户很难。

我们常以为,只要内容够全、够详细、够原创,用户自然会买单。但现实是:认知节奏错位,足以毁掉一篇好内容。

预判困惑点,就是我们向用户投出的善意,也是在SEO维度上的核心能力之一。

霓优网络科技中心是一家专注于网站搜索引擎优化(SEO)的数字营销服务提供商,致力于帮助企业提升网站在搜索引擎中的排名与收录效果。我们提供全方位的SEO优化服务,包括关键词策略优化、内容质量提升、技术SEO调整及企业数字营销支持,助力客户在竞争激烈的网络环境中获得更高的曝光度和精准流量。