站点速度不仅直接影响用户体验与转化率,而且会通过“爬虫频次 / 抓取效率(crawl rate / crawl budget)”产生显著的二次放大效应:页面更快意味着单次抓取耗时更短,搜索引擎(尤其是 Google)能在相同时间窗口内抓取更多 URL,从而加快索引速度、提升内容发现率并改善搜索表现;另一方面,错误的“爬虫管理”或在性能提升后未同步调整策略也可能导致服务器短期压力或索引异常。本文从定义、机理、衡量指标、实务策略、风险与监控,以及实施路线图等方面,给出面向中大型网站的可落地、可衡量的专业建议与参考表格。核心结论:把站点性能当作“基础设施投资”来看待,其回报会通过爬虫行为放大,进而反向推动 SEO 与产品目标的实现。

为什么这不是“性能 vs SEO”的简单二选题

很多团队把“站点速度”当成单纯的前端工程问题,把“爬虫频次”当成搜索引擎的黑盒。这种分割导致优化割裂:前端做了很多体验改进,但没有把“抓取效率”作为业务 KPI;SEO 团队在抱怨索引慢时也很少去看服务器的平均响应时间(TTFB)或抓取日志。实际上,站点速度是影响抓取效率的 基础物理约束:抓取是对网站的机械化访问,单次访问耗时越短,在给定的“抓取预算 / 限制”下,爬虫在同一时间窗口里能把更多页面“吃”下去,从而直接影响索引速度与新内容被收录的概率。Google 官方长期强调:提高速度有助于提升用户体验,同时也会增加抓取率。([Backlinko][2], [Google for Developers][3])

关键概念速览(为了后续讨论的统一语言)

- 站点速度(Site Speed):广义包括 TTFB、首次内容绘制(FCP)、最大内容绘制(LCP)、交互响应(INP/旧的 FID)、以及资源加载时间等。Core Web Vitals 是现行用户体验度量的核心集合。([Google for Developers][1])

- 爬虫频次 / 爬取速率(Crawl Rate / Crawl Budget):搜索引擎对一个站点在单位时间内发出的抓取请求量。由“爬取速率上限(crawl rate limit)”和“爬取需求(crawl demand)”共同决定。([Google for Developers][3])

- 抓取效率(Crawl Efficiency):在给定抓取预算内,搜索引擎抓取到“有价值 / 可索引”页面的比例。结构混乱、重复内容或大量低质页面都会降低效率。

- 索引速度(Indexing Velocity):从页面可访问到被搜索引擎索引并出现在检索结果中的时间。抓取频次直接影响此速度。

速度如何在技术层面影响爬虫行为(机理解析)

-

单次抓取耗时 = 页面响应 + 资源拉取

搜索引擎抓取一个页面需要完成 HTTP 请求与响应,并可能拉取页面内重要资源(例如在渲染型抓取时需执行部分 JS)。单个页面的平均抓取时间越短,Googlebot 在同一时间窗口内能完成的抓取次数越多,因此“可抓取的页面总量”随之增长。Google 的文档明确指出:Google 会动态调整抓取速率以避免过载主机;当主机响应变慢时,抓取速率会下降。 -

资源开销与并发限制

抓取并不是无限并行:爬虫在单个主机上会限制并发连接、观察到的平均抓取时间会反馈到爬取速率上(即“host load / fetch time”决定上限)。因此减少服务器延迟(例如提升 TTFB、减小资源大小)能提升并发抓取的有效性。Google 的早期说明与搜索中心文档都涉及以平均抓取时间计算“主机最大抓取率”的逻辑。 -

用户体验信号与排名双重反馈

Core Web Vitals 等体验指标直接影响排名权重(虽不是决定性因素,但在竞争密集的场景下可成为分水岭)。更快的站点不仅更容易被更多抓取,还能在排名算法中受益,从而实现“抓取频次带来更多索引 → 更好排名 → 更多流量”的正向循环。 -

错误与降级的连锁反应

如果性能优化不当(例如缓存策略配置错误、CDN 与源站同步错误),短期可能出现大量 5xx/429/503 返回,这会让搜索引擎降低抓取速率,严重时导致部分 URL 被认为“不可用”而从索引中剔除。因此性能改进的测试与监控必须并行。Google 文档警告:对爬虫返回 503/429 超过数天可能导致 URL 被丢弃。([Google for Developers][3])

量化证据与典型案例(行业观察)

- 直接声明:Google 在多个场合表述过“站点更快会增加抓取率(making a site faster ... increasing crawl rate)”。对实践者而言,这意味着速度优化是抓取策略的一部分。([Backlinko][2])

- 案例数据:一些行业案例与技术文章报告,在一次重大性能优化后,Google 抓取的每日 URL 数量出现数倍增长(例如某次实例从 150k → 600k 日抓取量的增长被记录为真实案例),且索引延迟显著下降。此类个案虽然具备情境差异,但足以说明“速度提升会放大抓取能力”的实证可能。([Conductor][7])

小结:理论层面(Google 文档)与实务层面(行业案例)都支持“速度提升会带来更高抓取率和更快索引”的结论,但效果大小受站点规模、内容更新频率、服务器能力与抓取策略等因素影响。

站点速度与爬虫相关的衡量指标(KPI)

下面这个表格总结了与“性能—抓取—索引”链路直接相关的可量化指标,便于落地监控与 AB 测试。

可落地的优化策略(按影响力与投入排序)

下面的策略分成“基础设施与平台层面”“内容与索引控制”“前端性能”三大类。对中型以上站点应优先按顺序推进 —— 先做能立刻降低抓取平均耗时的改动,再做结构与策略优化。

1)基础设施与平台层面(高影响、通常较高投入)

- 垂直或水平扩容 + 合理负载均衡:确保在抓取高峰或发布活动时,源站有足够容量处理并发请求,避免返回 5xx/429。

- 使用 CDN(内容分发网络)缓存静态与半静态内容:能大幅降低 TTFB 与带宽占用,使抓取速度显著上升(尤其对全球用户)并降低源站负载。

- HTTP/2 或 HTTP/3(QUIC)支持:并行优化与连接复用可减少资源拉取的延时,从而降低单页抓取耗时。

- 边缘计算 / 缓存策略(Cache-Control):合理设置缓存策略,减少重复抓取的源站压力,同时配合搜索控制(sitemaps、lastmod)来向搜索引擎传达哪些页面需要更频繁抓取。

2)前端性能(高性价比、对抓取有直接效果)

- 缩减关键渲染路径:减少关键 CSS/JS、采用延迟加载与优先加载策略,降低 LCP/TTFB,从而减少抓取单页耗时。

- 图片与媒体优化(现代格式、响应式、lazy-loading):大量资源开销会拖慢渲染式抓取;优化可减少抓取等待。

- 避免不必要的客户端渲染(SSR/Hybrid):对内容依赖于 JavaScript 才能呈现的页面,抓取时搜索引擎可能需要额外渲染开销,增加抓取时间。根据站点特点考虑服务端渲染或预渲染重要页面。

3)内容与索引控制(结构化、低成本、高回报)

- 合理使用 robots.txt / noindex / canonical:屏蔽低价值或重复页面,保证抓取预算优先用于高价值页面。

- sitemap 精准化并标注 lastmod:将最希望被抓取的 URL 放在 sitemap 中并标注变更时间,帮助搜索引擎识别抓取优先级。

- 移除/合并重复与参数化页面:大量 URL 参数页会稀释抓取效率,合并或通过参数处理策略减少无意义 URL。

- 对高频更新内容使用 Indexing API(适用场景)或推送机制:对于需要快速被索引的内容(如新闻/商品上下架),考虑使用可用的索引推送接口或 API,以减少依赖常规抓取排队。

实施时的顺序与并行策略(矩阵式推进)

首月(稳定与低风险)

- 开启 CDN + 调整缓存策略(静态资源 1)

- 采集 baseline:抓取日志、Search Console 抓取统计、TTFB 分布、CWV 报表

- 在预生产环境做 SSR/渲染变更的 A/B 测试

第 1–3 月(可见提升)

- 优化关键资源(图片、首屏 CSS)

- 部署 HTTP/2/3 支持(若可用)

- 精简 robots/sitemap,去掉低价值 URL

第 3–6 月(稳定与度量)

- 评估抓取量、索引速度变化,迭代策略

- 对高价值内容使用索引推送机制(如适用)

- 完成 JS-heavy 页面 SSR 或预渲染改造

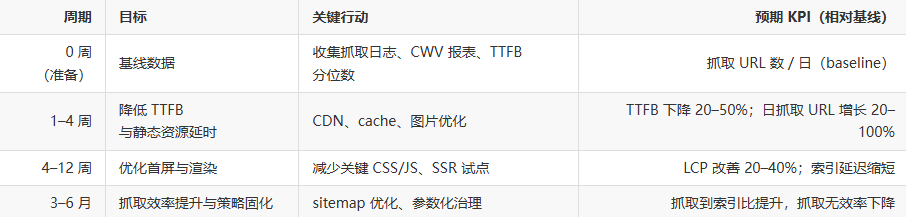

(下面用表格给出一个示例路线图与预期 KPI)

注意:具体 KPI 受行业、站点规模与原始状况影响,上表给出典型期望而非保证数值。Conductor 等行业报告中记录过“页面速度翻倍 → 抓取量显著上升”的案例,但需结合自身数据评估。

常见误区与陷阱(避免把优化变成问题)

- 只看 PageSpeed 分数,不看抓取日志

页面分数提升很好,但如果没有观察抓取日志与抓取时间分布,可能看不到抓取效率是否随之提升。 - 一次性改动全部缓存策略导致大量 5xx/429

比如在高并发发布时同时把缓存清空且源站配置不当,会触发短期的大量错误,搜索引擎会因此降低抓取速率。Google 明确提醒不要让 503/429 持续出现超过数天。([Google for Developers][3]) - 忽视客户端渲染成本

对完全依赖 JS 才能呈现核心内容的页面,抓取和渲染的开销会消耗更多抓取预算。若站点大量依赖此类页面,抓取效率会下降。 - 把抓取增长直接视为成功

抓取量增加并不等于索引质量提高,需要结合“抓取到索引的转化率”来判断抓取是否有效。

监控面板建议(少即是多)

为了把“性能 → 抓取 → 索引”链路可视化,建议长期展示以下 6 个图表(仪表盘):

- 日抓取 URL 数(按 user-agent 细分) — Search Console Crawl Stats。

- 抓取平均耗时(每小时 / 每日) — 由抓取日志计算的平均响应时间。

- TTFB p50/p75/p95(按地域) — RUM + 合成监控。

- CWV 分布(LCP、INP、CLS) — Search Console + CrUX

- 索引延迟(抓取到首次索引的时间分布) — 采样计算。

- 错误率(4xx、5xx)与短期返回 503/429 的次数序列 — 立即触发告警。

关于“抓取被放大”的预算与商业 ROI(如何向管理层表达)

把速度优化当基础设施投资是说服管理层的关键。一个简单的 ROI 案例模板:

- 投入:CDN 年费 + 开发人力 × 时间 + 基础设施扩容成本

- 收益:索引延迟降低 → 新内容更快被检索 → 新品/活动曝光提前(估算带来的流量/转化) + 长期排名提升带来的自然流量增长

- 附加放大利益:更高抓取频次带来的「更快发现」和「更高机会率」,以及更少的客服/性能相关投诉。

行业观测表明:在某些大型站点,速度翻倍的代价(一次性工程)可能在 3–9 个月内通过额外自然流量和转化回本(视业务与利润率而定)。实例与公开报告也指出抓取量的成倍增长与索引速度改善之间存在正相关,但每个站点的灵敏度不同,需要先做小范围实验再扩展。([Conductor][7], [Backlinko][2])

具体检查清单(上线/发布前必做)

- 抓取日志采集开启并能查询(至少保留 90 天)

- Search Console 中的 Crawl Stats、Coverage、CWV 报表已关联并每日检查

- 变更发布前闭环模拟(load test)以验证不会触发 5xx/429

- sitemap、robots.txt 与 canonical 策略经团队一致确认

- 关键页面的 SSR/预渲染策略验证(若适用)

- CDN 缓存及回源策略验证(cache-hit 率 > 80% 为优)

最后几点策略性建议(高阶思考)

- 将“抓取效率”纳入常规 KPI:不是把抓取量当成目标,而是把“抓取到索引/抓取到流量的转化率”当作 KPI。

- 把性能改进当作长期、可测的产品迭代:以实验为单元,先在低风险路径做改造,并用抓取日志 + 索引速度作为判定成功的硬指标。

- 跨职能同步(DevOps + SEO + 内容):性能改进常影响到索引/抓取策略,必须在发布节奏、缓存清理和sitemap更新上达成流程共识。

- 合理期望并分级实现:小站点的抓取率天生低,对速度敏感度有限;大型站点或全球站点受益更显著。务必基于站点规模与内容更新频率分级投资。

参考与延伸阅读(节选,便于深入)

- Google — Reduce Google Crawl Rate / Crawl Budget 文档(官方关于如何与 Google 协作、以及抓取速率的说明)。([Google for Developers][4])

- Google — Core Web Vitals 说明(官方对 LCP/INP/CLS 指标的说明与使用场景)。([Google for Developers][1])

- Backlinko — Crawl Budget 指南(行业视角,引用 Google 表述并给出实务建议)。([Backlinko][2])

- Conductor — Crawl Budget 实务案例与经验(包括性能改进后抓取倍增的行业案例分析)。([Conductor][7])

- Cloudflare 学习资料 — 站点速度如何影响 SEO(关于性能与用户体验、排名之间的联系)。([Cloudflare][6])

结语(一句话总结)

站点性能优化不仅是为了人,也会显著影响机器(搜索引擎)如何“吃掉”你的站点;把速度作为抓取策略的一环去管理,可以把一次性能投入转化成持续的索引速度、内容发现率与搜索表现的复合收益。但优化应有节奏、可观测,并把风险(临时 5xx/429、缓存抖动)纳入发布与监控流程,才能把“性能带来的二次效应”稳健地变成长期收益。