“一场SEO流量塌陷之后,我终于开始相信:技术、内容和用户体验,从来就不是各自为政的三个板块,它们必须一起被诊断、一起被修复。”

在我接手的第27个SEO项目中,我们遇到一个极其棘手的问题:排名全面下滑,但站点技术没有重大改动,内容持续更新,页面体验评分也还算过关。客户一脸困惑:“为什么Google突然不爱我了?”这是我第一次明确意识到——我们不能再用“单点体检”来做SEO诊断了。

于是,我开始构建一个跨维度、交叉排查的SEO诊断系统,从技术、内容、用户体验三大维度出发,找出它们之间的“交互病灶”。

为什么要用交叉分析法?

传统SEO诊断往往“片段化”:

- 技术问题归IT部门;

- 内容优化交给编辑;

- UX留给设计师处理。

但Google的算法从来不这么分工——它会同时看页面速度、信息完整性、用户行为,然后用RankBrain或Helpful Content系统打包评估。所以我们诊断SEO问题时,也必须模拟这种多维度“联动思考”。

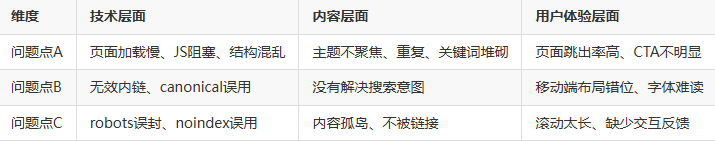

于是,我提出了一套方法论:全维度SEO诊断矩阵(Holistic SEO Diagnosis Matrix),逻辑如下:

SEO诊断的三维矩阵模型:

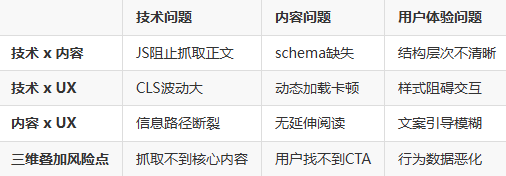

但关键不只是识别这些问题,而是找出交叉影响点:技术影响内容可抓取,内容决定用户行为,用户行为反过来影响排名信号。这三者交叉后,真正的SEO风险才会浮现。

一、技术维度:不仅是“有没有问题”,而是“问题是否影响内容或用户”

我曾遇到一个客户网站,页面秒开、代码干净、缓存机制完整,但内容排名始终无法突破TOP20。

问题出在哪?我们用Lighthouse跑了一遍后发现,它虽然技术评分高,但:

- 所有内容模块都用JS延迟加载;

- 字段无语义化结构;

- 文章正文部分未被包裹在主内容区域(

<main>)中。

这就导致Google抓取器即使访问了,也无法准确“理解”内容。

技术指标本身没错,但它影响了内容的可解析性。

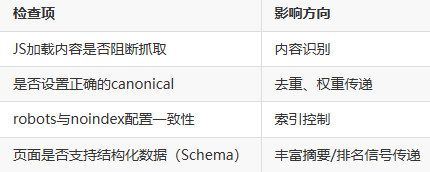

技术排查清单(部分):

二、内容维度:从关键词堆砌到意图对齐,再到上下文语义网络

很多内容团队误以为“长内容=高质量”,但实际上,Google现在更关注:

- 是否匹配真实搜索意图;

- 是否具备信息完整性;

- 是否构成知识网络结构。

一个典型案例是:我们分析一个竞争对手站点,它们并没有很多原创内容,但通过“话题集群(topic clusters)”构建了一个庞大的语义网络——主词条带动子页面,子页面反向链接主页面,用户每次点击几乎都能顺利完成一次完整的“信息路径”。

而客户自己的网站虽然内容多,但彼此之间没有内链、重复率高、层级错乱,用户进入后常常找不到延伸阅读的路径。

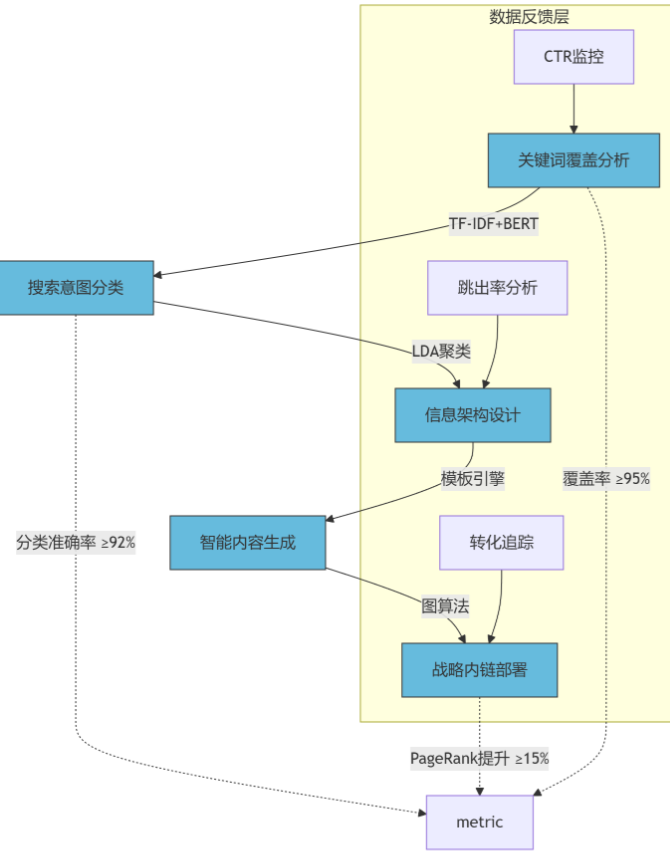

我在诊断内容维度时,通常使用如下流程:

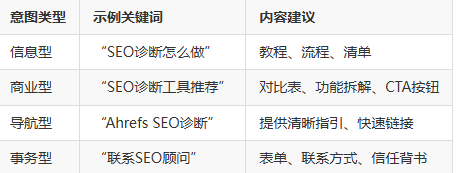

其中,“意图分类”这步至关重要。我常用的分法如下:

三、用户体验维度:跳出率不是唯一信号,交互路径才是核心

很多人会以为用户体验问题就是“跳出率高”,但这个指标太粗暴了。我更关注的是:用户是否顺利完成了意图路径?

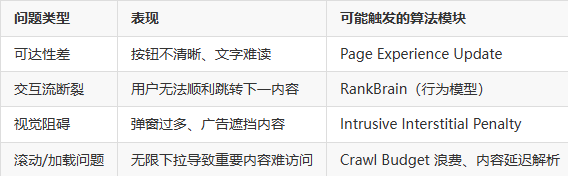

比如,以下情况都是体验问题,但Google可能用不同的算法信号捕捉它们:

我通常会使用录屏工具(如Hotjar、Clarity)配合GA4的路径分析,结合SEO诊断,找出用户在哪一屏“卡死”,为什么没进入内链或转化流程。然后和内容编辑、设计师一起优化体验。

综合分析:如何构建交叉诊断图谱

最终,我们要把上面三个维度结合起来,构建一个SEO交叉问题图谱。下面是一种典型的交叉点矩阵示意:

一句话总结:问题不是“出在哪”,而是“在哪个交叉口爆发”。

小结:从“局部优化”转向“系统性诊断”

在SEO工作中,我最怕听到的一句话是:“我们把内容更新好了,为什么排名还没上去?”因为问题往往不在“内容”,而在技术与体验支持内容的方式是否得当。

SEO已经进入“系统思维时代”:

- 不再是哪个指标不合格的问题;

- 而是各指标之间是否构成协同机制。

如果你也在做SEO诊断,不妨试着画出你自己的“全维度交叉矩阵”,你会发现,很多隐藏的问题,其实早已在三个维度的交界处静静等待你发现。

如果你对这套交叉分析法感兴趣,或想要我分享一份可套用的诊断模板(Excel / Notion / Mindmap),可以告诉我,我很乐意提供。