序:一次内容团队的SEO“试验田”

两年前,我带领的内容团队开始探索一种假设:

“结构优先的大纲写作流程,是否一定比灵感驱动的内容写作方式更利于SEO排名?”

这个问题看似简单,实则牵涉到SEO与内容生产流程的深层博弈:

- 是应该先搭出一套SEO关键词驱动的大纲框架再填内容?

- 还是让内容创作者自由发挥,再回头补充SEO优化?

于是,我们做了为期9个月的实测,涉及68篇内容、3类关键词组、2种写作方法,最终得出一些非常有价值的观察结果——其中的结论,甚至颠覆了我们原先的假设。

这篇文章,就是对那段过程的复盘与反思。

研究背景:SEO写作的两种常见流派

在很多内容团队里,我见过两种截然不同的写作流程:

1. “大纲先行”流派(Structure First)

以SEO为中心,先做关键词调研与结构设计,内容后期填充。

流程如下:

关键词调研 → 逻辑大纲搭建 → 小标题设置 → 内容撰写 → 审校上线优势:

- 结构清晰,语义集中

- 易做结构化优化(H2/H3、段落密度、内容块可重组)

- 对初级写作者友好

不足:

- 内容常显“套路化”

- 易忽略读者真正关心的问题

2. “内容驱动”流派(Content First)

以创作者为中心,从真实经验或观点出发写作,再做SEO补全。

流程如下:

内容自由表达 → 提炼中心思想 → 标题/标签优化 → 小幅结构整理优势:

- 文风自然,信息密度高

- 更有可能“引发二次搜索”或转化

- 引擎有时能判定为高原创度内容,增加 EEAT 评分

不足:

- 排名不稳定,易错失核心关键词

- 可维护性差,难以扩展为内容集群

实验设计:我们怎么测试这两种方式的SEO表现?

我将项目分为两个组,每组产出34篇内容,主题围绕三个垂直领域:

- B2B SaaS营销

- 电商选品与跨境运营

- 技术类SEO实践

两组配置完全相同:

唯一区别:写作起点不同。

一组按“大纲-关键词”起稿,一组“先写后调”。

数据结论:内容驱动组在3个维度表现超预期

经过连续6个月的数据追踪(用Google Search Console + GA + Ahrefs 综合监测),我们发现了一组极具启发性的现象:

1. 关键词排名:大纲组更快登榜,但内容组更能稳住高位

结论:

大纲先行能让关键词更快抓取、入榜,但内容驱动写作带来的“上下文丰富性”与“语义延展性”更容易长期保住高位置。

2. 页面行为指标:内容驱动明显更利于用户停留与转化

结论:

搜索引擎虽未直接使用“行为指标”作为排名因子,但用户真实行为在某种程度上推动了内容的正向反馈循环(更多回访、更高点击、更多推荐)。

3. 长尾词覆盖率:内容驱动组多出30%

在自然搜索流量来源中,我们发现内容驱动组的文章平均覆盖的长尾关键词数量是大纲组的1.3倍,这意味着:

- 内容更贴近用户真实表达方式

- Google的自然语义识别更偏好非模板化内容

- 二级搜索(如问题型搜索)中内容驱动文章更容易获胜

技术拆解:搜索引擎如何“感知”写作流程的差异?

我们进一步分析文章的抓取与索引日志、结构化标签、段落提取,发现搜索引擎在两个点上表现出明显偏好:

① 语义聚合密度(Semantic Cohesion)

内容驱动型写作中,多个相关关键词自然出现、非生硬堆砌,形成主题自然延展的上下文网络。这对RankBrain和BERT模型尤其重要。

② 结构预判能力(Structural Predictability)

大纲先行组因H2/H3结构更清晰,SERP中更容易被选为段落摘录或FAQ展示,但对长篇内容的“内在逻辑流畅性”判断反而弱于内容驱动组。

我的结论:不该“二选一”,而是“顺序调整”

通过这次实验,我重新调整了团队内容产出流程。不是放弃大纲,而是:

先放开写,再归纳结构。

把SEO策略从“框架前置”转向“内容后置回收”。

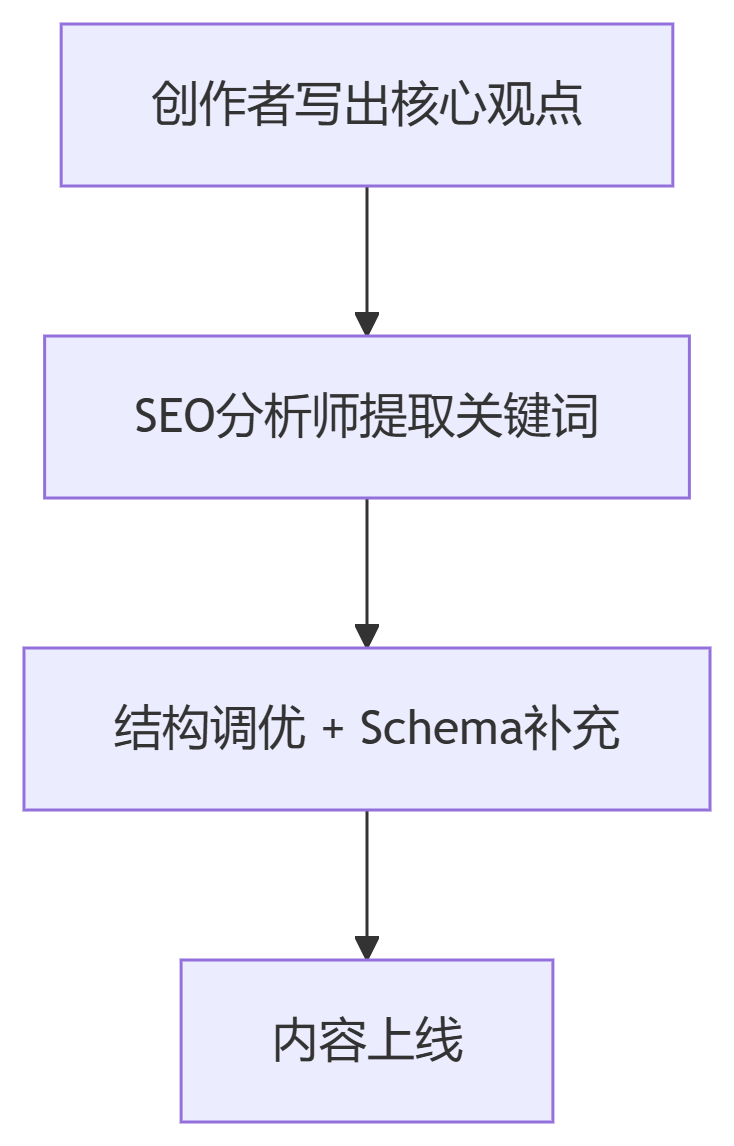

我们的新流程如下:

在这种模式下:

- 创作者不受限于关键词格式

- SEO专家能根据真实文本做语义扩展

- 最终产出内容既自然,又高效匹配搜索意图

结尾:好的SEO内容,不是“从搜索引擎写起”,而是“从人开始,向引擎靠拢”

内容永远是给人看的,搜索引擎只是帮助它“被人看到”的中介。

结构,是形式;关键词,是通道;但信任、流动感和信息密度,才是长尾流量真正的“抓手”。

所以在我看来,大纲和灵感不是对立的写作方式,而是SEO这场博弈中,一个起手式,一个收官术。