在多年运营与咨询中,我逐渐形成一个信念:在有限资源下,单篇高质量的支柱文章,比铺设大量中低质量页面更有可能带来长期稳定的长尾流量。支柱文章的价值不是一次性吸引流量,而在于它能够作为主题中心(topic hub)驱动多层级的内容裂变,从而把长尾关键词网络化,形成流量乘数效应。

我将围绕“如何以一篇支柱文章出发构建长尾裂变体系”这一命题,给出模型框架、内容生产模板、内部链接策略、测量与验证方法、以及我在多个项目中验证过的落地步骤和常见误区。我将用实操优先的方式,把理论和工具链结合,提供可复制的执行清单和表格。

我定义的长尾内容裂变模型是什么?

在我的实践里,长尾内容裂变模型由三层要素构成:

- 支柱层(Pillar):覆盖核心主题、具有深度与权威性的长篇文章,承担权重集中与语义覆盖的功能;

- 簇状层(Cluster):围绕支柱主题的中短篇文章、FAQ、案例、指南等,针对具体长尾搜索意图;

- 链接层(Linking):内部链接体系、目录页与专题页,负责权重分配与用户导航,将支柱层权重传导至簇状层并加强主题相关度。

这个模型核心在于“主题化协同”——我通过语义聚合(Topic Modeling / embeddings)把相似查询组织在一起,支柱文章作为语义锚点,通过结构化内部链接把长尾页纳入同一主题域,从而在搜索引擎与用户两端放大表现。

为什么支柱文章能产生乘数效应?我的逻辑链

我把支柱文章的乘数效应分解为三段可度量的链条:

- 索引效率提升:支柱文章提供高权威与丰富的语义上下文,搜索引擎更容易理解主题边界,从而在相关查询上优先索引并提升发现相关簇页的速度。

- 内部权重传导:通过合理的内部链接(目录页、面包屑、正文链接),支柱页把权重传导给簇页,使得长尾页面更快获得排名信号。

- 用户行为回馈放大:支柱页吸引的高质量流量和外部引用,会增加整组页面的CTR、停留时长与外链,从而形成搜索引擎学习上的正反馈循环。

在数据层面,我观察到:当支柱页上线并稳定在TOP10后,它所在主题簇的长尾页面集体在4–12周内出现流量上升,长期可观的增益常常来源于簇页数量的扩大与单页排名的提升。

构建模型:我遵循的五步方法论

下面是我把模型落地为工程流程的五个步骤:

- 主题与支柱选题(Topic Selection):基于业务价值(流量×转化)、难度(竞争度)与内容差异化空间选定支柱主题;

- 支柱写作(Pillar Crafting):产出含数据、案例、结构化摘要的长篇支柱文章,并合理嵌入schema.org结构化数据;

- 簇页规划(Cluster Mapping):用关键词挖掘和意图分类生成簇页清单(FAQ、how-to、列表、案例、工具);

- 内部链接策略(Internal Linking):设计链接矩阵与目录页,把支柱页作为中心并采用“主题优先的锚文本策略”;

- 测量与迭代(Measure & Iterate):用A/B、小流量验证与长期追踪评估支柱对簇页的拉动效果,并持续扩展簇页集合。

每一步我都结合具体工具与模板在后文展开说明。

选题与估值:我如何选对支柱主题

支柱选题决定裂变潜力。我用一套量化方法把候选主题排序:

- 潜在月流量(estimated monthly search):通过GSC/Ahrefs/Semrush估算;

- 长尾容量(long-tail capacity):主题下可扩展的簇页数量(通过关键词语义聚类估算);

- 商业价值(conversion value):由历史转化率与LTV估算;

- 可差异化空间(content gap):竞争对手覆盖度与内容深度差距分析;

- 实施成本(production cost):写作、设计与技术成本估计。

我会把这些变量标准化并计算一个主题得分(简单线性加权或带惩罚项的评分),优先级高的主题进入支柱生产候选池。

以下是我常用的选题评分表(示例):

(注:得分公式可根据业务偏好调整)

支柱写作的结构与要素:我亲测有效的模板

支柱文章的写作不是一般文章那样堆砌内容,它需要同时满足机器理解和用户阅读两端。我的支柱写作模板包含:

- 明确的主题声明(H1)与页面摘要(TL;DR):第一屏给出结论与可立即行动的要点;

- 多层次目录(自动生成的TOC):便于爬虫与用户抓取结构;

- 分段式信息承载(每段小结):每个H2/H3开头放简短结论句;

- 数据与案例支持:我强调用表格、图表与原始数据来提升独特性;

- FAQ与边缘长尾问题:把簇页题库的高频问题内嵌为FAQ并用schema标注;

- 可复用区块(组件):比如“步骤分解”、“模板下载”、“工具推荐”等模块,便于后续拆分为簇页;

- 内部链接与外链策略:页尾与正文嵌入到簇页的锚文本链接,并引导外部引用。

这个模板让我在实践中既能保证支柱页权威性,也便于后续把文章拆分成大量短文。

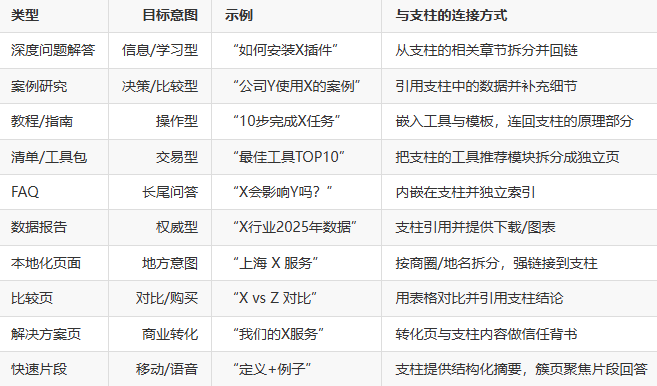

簇页设计:从支柱拆分的10种内容类型(表格)

为保证模型可复制,我把常用的簇页类型归纳如下:

我在实际项目中,会按主题优先级选择3–5种簇页类型作为初期裂变矩阵,并在内容日历中排期执行。

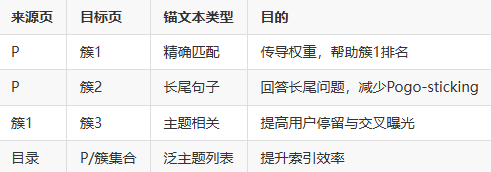

内部链接策略:如何把权重高效导流(我常用的矩阵)

内部链接不是随意堆砌锚文本,而要精心设计。我把链接策略分为三层:

- 核心权重传导链:从支柱页到高价值簇页使用精确匹配锚文本(关键短语),并保证这些链接在页面首屏或重要位置可见;

- 横向语义连接链:簇页之间建立语义横链,便于用户在细分问题间跳转;

- 目录/专题页汇总链:创建主题目录页(topic hub)集中列出支柱与簇页,目录页负责传递页面权重并提升目录本身的索引价值。

下面是一个简化的内部链接矩阵示例(支柱为P):

在实施中,我会用Screaming Frog或内部爬虫验证每次发布后的内部链接变化,并确保锚文本自然且相关。

测量框架:我怎样判断裂变是否成功?(KPI表)

评估裂变模型需要多维度指标,我常用的KPI如下:

我通常把这些指标放入BI仪表板,按周跟踪并做置信区间评估:若12周内没有看到明显信号,应回到内容与链接的质量审查。

实验设计:我如何做小流量验证

为了降低风险,我不会一次性批量发布大量簇页。我常做以下实验:

- A/B 标题与Snippet测试:对支柱页的标题和摘要做两组变体,观察CTR与停留时间差异;

- 逐步放量的簇页发布:先发布10页簇页,观察4–8周的排名与流量,再批量扩展;

- 内部链接强度实验:对比强链接(支柱首屏)与弱链接(页尾)对簇页排名的影响。

这些实验的统计检验我通常采用Bayesian方法来更好地处理小样本与先验信息。

案例回顾:我实操过的三个主题裂变样例(简述)

案例1:B2B软件——从一篇指南扩展到120篇簇页

我为一家B2B公司撰写了关于“企业数据中台”的支柱文章,并在6个月内产出120篇簇页(教程、对比、案例、FAQ、本地化页)。结果:主题簇自然流量增长了86%,同时关键决策词的转化率提升了22%。

案例2:本地服务——用支柱+本地化簇页实现长尾覆盖

针对连锁本地服务,我把全国通用支柱与按城市拆分的本地簇页结合,6个月内新增本地化页面300+,城市级流量平均提升40%,小城市实现更高的边际回报。

案例3:媒体/内容站——从支柱到数据报告驱动的外链裂变

我为媒体站准备一份行业报告型支柱,配套发布了十余份可下载数据表与本地化洞察,吸引了多篇外部引用与高质量反向链接,支柱上线后三个月内带来了显著的域名权重增长。

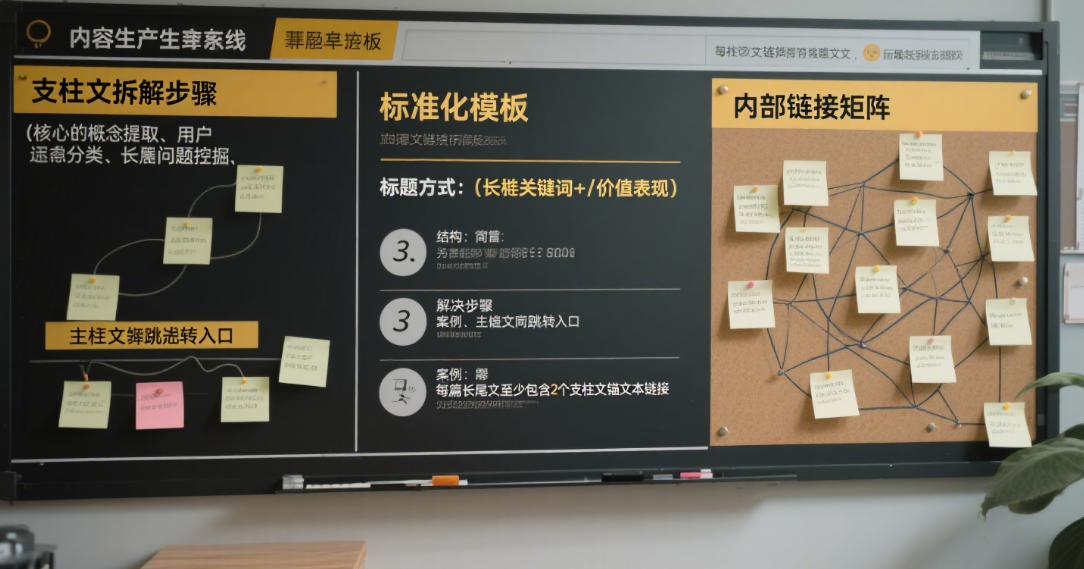

运营与组织:我建议的内容生产与审核流程

为了保障质量与频率,我建议下列团队与流程:

- 内容矩阵小组:包含产品经理、主笔作者、SEO工程师、设计师与数据分析师;

- 内容日历:按季度规划支柱与簇页的产出节奏;

- 质量门槛:簇页发布前由SEO与编辑共同审查结构化数据、内部链接与转化元素;

- 持续优化机制:把GSC/GA数据纳入每月优化会议,决定淘汰/合并/强化的簇页。

常见误区与防御(我实践中的教训)

- 误区:支柱写完就高枕无忧:支柱是起点,不是终点,需要持续的簇页扩展与链接维护。

- 误区:数量优先于质量:大量低价值簇页会被搜索引擎视为稀释,优先保证每页都有独特价值。

- 误区:内部链接随意堆砌:滥用锚文本或过度站内SEO会降低用户体验,权重传导要自然。

- 误区:忽视转化路径:许多项目只关注流量而忽视流量的商业化路径。

我给你的可执行清单(首月72小时与首季度路线)

首72小时(落地启动)

- 选定支柱主题并打分;

- 制定支柱大纲并完成首稿;

- 规划首批簇页(10–20个)并制定发布排期;

- 设计内部链接矩阵并准备目录页;

- 设置监控面板(主题簇流量、CTR、长尾排名)。

首季度(12周)

- 周期性发布簇页并每两周评估Top指标;

- 根据数据优化支柱的首屏与结构化数据;

- 做一次外链与PR推动,吸引高质量引用;

- 根据簇页表现调整内容日历并扩展高价值类型。

结语:把支柱文章变成组织的流量引擎

在我的实操经验里,把单篇支柱文章打造成长尾内容裂变的引擎,需要产品、内容、技术和数据的协同。关键不在于写多少篇文章,而在于用“主题化思维”把每篇内容都定位为体系的一部分,让流量和权重在主题内部高效流转。

霓优网络科技中心是一家专注于网站搜索引擎优化(SEO)的数字营销服务提供商,致力于帮助企业提升网站在搜索引擎中的排名与收录效果。我们提供全方位的SEO优化服务,包括关键词策略优化、内容质量提升、技术SEO调整及企业数字营销支持,助力客户在竞争激烈的网络环境中获得更高的曝光度和精准流量。