一、前言:走出SEO的单引擎思维陷阱

当我最初涉足SEO领域时,我几乎将所有优化策略建立在Google的规则之上。它的算法公开度高、文档齐全,也有众多工具配套。但随着我接触到越来越多面向中文市场的项目,尤其是本地企业、教育平台、内容社区时,我才意识到百度不是“另一个Google”,而是一个完全不同的生态系统。这也是促使我深入研究“跨搜索引擎SEO融合策略”的起点。

这篇文章中,我将从实战角度出发,系统梳理Google与百度在SEO策略上的关键差异,探讨它们各自的内容偏好、技术机制与排名逻辑,最后分享一套适用于两大搜索引擎的内容策略融合框架。

二、Google与百度:搜索引擎逻辑的根本分野

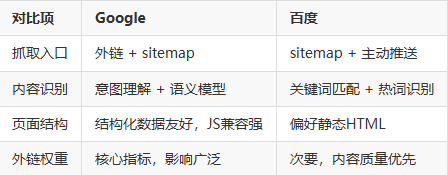

1. 抓取机制与内容索引方式

- Google 倾向于通过链接关系自动发现新页面,侧重外链权重与内容质量的判断。

- 百度 更依赖主动提交(如百度站长平台推送)和站点结构中的目录清晰度。

经验提示:如果你的网站主要依靠百度收录,主动提交sitemap和URL是提高抓取效率的关键动作。

2. 内容判断模型

- Google 侧重语义理解、BERT算法和用户意图建模。

- 百度 仍然更偏向关键词密度、标题匹配、段首匹配等“显性”规则。

三、百度与谷歌SEO的内容策略差异

Google内容偏好

- 主题聚焦、搜索意图分类

- EEAT(经验、专业性、权威性、可信度)逻辑

- Schema结构化标记

- 多语言、多设备响应优化

百度内容偏好

- 高频关键词露出,特别是标题、段首、H标签中

- 更新频率高的网站更容易被收录

- 配套使用百度系产品(百家号、熊掌ID)

- PC与移动端页面结构需适配

我的建议:针对百度写内容时,尽量保证关键词密度控制在2%\~4%,并在前两段完整露出核心关键词。

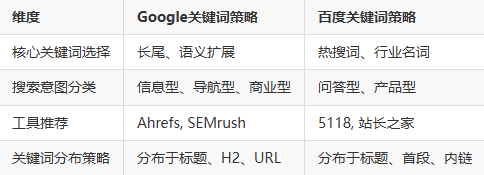

四、关键词策略的“双轨制”思维

我为多个同时服务中英市场的客户做关键词研究时,总结出一套“双向互补”的关键词策略框架:

技巧补充:使用Google的关键词规划师搭配百度指数平台,可以交叉验证关键词在两个平台的表现潜力。

五、技术适配:跨平台内容结构设计

构建内容时,我采取“核心结构通用 + 局部适配”的方式:

- 页面结构采用响应式设计 + HTML静态化,适配移动端体验和百度爬虫

- 内容组件设计上加入结构化数据(适配Google),但保留传统HTML块级布局(适配百度)

- 关键页面部署多语言版本,英文用于Google抓取,中文版本做百度本地优化

六、实操策略:如何做到“两头吃”

内容同步系统设计

- 原始英文内容撰写,基于Google搜索意图建模优化

- 翻译时进行语义本地化,而非逐句翻译;引入百度流行词汇

- 使用两个独立URL路径结构(如 /en/ 和 /zh-cn/),防止权重冲突

- 在中文版本中植入百度热点词、搭配百科/知道链接

- 利用百度站长工具每日推送中文版本内容更新

多平台内容生态联动

- 将中文内容同步至百家号,带动百度收录

- 将英文内容发布至LinkedIn博客、Medium等外链渠道,带动Google外链增长

- 统一使用内容标签系统,提升内容之间的结构清晰度

七、结语:站在搜索算法的分水岭上

做SEO多年,我越来越觉得:我们不是在“应对”搜索引擎的算法,而是在“与”它们对话。Google与百度是两种逻辑系统的代表,也是两种用户习惯的映射。真正优秀的SEO人,不是选边站,而是懂得如何做跨系统迁移与融合。

这正是跨搜索引擎内容策略的最大价值:

- 你能同时触达不同生态的用户

- 你能复用结构化的内容资源

- 你能让内容拥有更高的可持续性和适应性

霓优网络科技中心是一家专注于网站搜索引擎优化(SEO)的数字营销服务提供商,致力于帮助企业提升网站在搜索引擎中的排名与收录效果。我们提供全方位的SEO优化服务,包括关键词策略优化、内容质量提升、技术SEO调整及企业数字营销支持,助力客户在竞争激烈的网络环境中获得更高的曝光度和精准流量。