一、引言:搜索引擎已经不再满足于“表面相关”

在过去,关键词的出现频率、标题匹配度和H1结构几乎决定了网页能否被搜索引擎收录并排名。但如今,Google通过语义理解与内容质量信号逐步掌握了内容的深度维度。搜索引擎越来越倾向于:

- 拥有多维知识引用的内容;

- 具备主题下细节补全能力的页面;

- 能产生用户**行为正反馈(停留时间、滚动深度等)**的内容;

而“浅层信息页面”则逐渐失去展示机会。

本篇文章提出一个核心观点:搜索引擎正在通过“内容深度系数”动态判定一个页面是否提供了足够的专业信息量,并据此决定其可见性与排名上限。本文将围绕这一深度模型展开,构建一个可操作的“深度阈值计算体系”,帮助内容创作者摆脱“看起来完整、实则空洞”的陷阱,构建真正有SEO生命力的页面。

二、定义:什么是“内容深度系数”?

2.1 内容深度系数(Content Depth Score, CDS)

内容深度系数(CDS)是指一个网页在特定主题下,所体现出的信息维度完整性、专业深度、概念连接力和用户引导力的综合指标。它不是Google官方提供的评分系统,而是通过大量SERP分析、内容质量信号建模所得出的反向建模维度推测值。

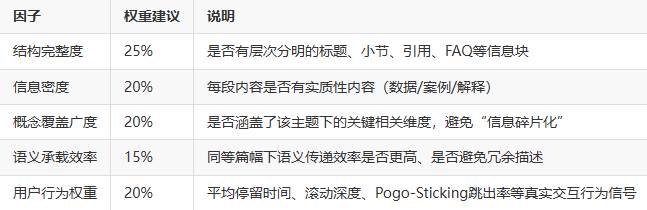

CDS = 结构完整度 × 信息密度 × 概念覆盖广度 × 语义承载效率 × 用户行为权重

注:此模型为“反向SEO结构化内容分析公式”,帮助内容团队评估页面信息价值。

三、搜索引擎如何判断“浅层内容”?

3.1 “浅内容”不是短,而是“缺乏语义价值密度”

很多人误以为内容短就是“浅”,其实搜索引擎主要通过以下信号判断信息层级深度:

- 是否只是概念型定义而无衍生解释;

- 是否未提供实际操作路径或思考维度;

- 是否缺乏真实数据、引用、图例、FAQ补全等延展内容;

- 是否雷同于已被收录的多个页面(内容同构);

Google通过BERT、MUM等模型捕捉上下文语义强度和“主题广度延展性”,进而判断“该内容是否有真正的知识贡献”。

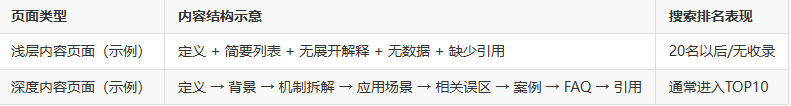

3.2 示例对比:浅层 vs 深层内容结构

四、深度系数计算模型解析与应用

我们基于上文的CDS模型,拆解每个维度如何计算与提升:

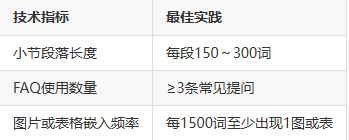

4.1 结构完整度(Structure Completeness)

关键检查点:

- 是否使用清晰的多级标题(H1→H2→H3);

- 是否有逻辑推进结构,如问题→解决→误区→延展→总结;

- 是否使用FAQ、图表、引用等内容块进行“语义分段”;

优化建议:

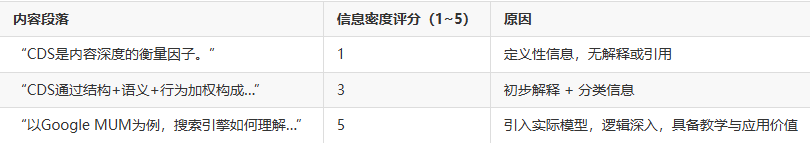

4.2 信息密度(Information Density)

通过TF-IDF扩展、关键词向量密度分析,评估单段信息负载量。高信息密度不等于堆砌关键词,而是看是否传达了实质知识、是否有案例或定义支撑。

示意评分:

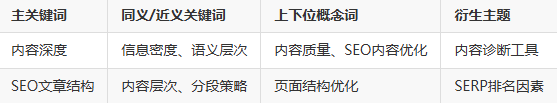

4.3 概念覆盖广度(Topic Coverage Breadth)

关键词策略应覆盖同义词、上下位词、行业扩展词。例如主题为“网站速度优化”,相关概念应包括:

- 页面加载时间(Page Load Time)

- 核心网络指标(Core Web Vitals)

- 首屏渲染(FCP/TTFB)

- 延迟请求优化(Lazy Loading)

可以使用下表制定关键词覆盖清单:

五、谷歌算法与内容深度的真实关联性研究

5.1 与RankBrain / BERT / MUM的协同机制

重点:MUM将成为未来内容深度评估的关键逻辑,低CDS页面将被过滤或排序靠后。

5.2 用户行为信号强化了深度评价机制

Google将**Dwell Time(停留时间)和Bounce Rate(跳出率)**作为辅助评估指标,判断页面是否“值得继续阅读”。浅层内容常见问题包括:

- 标题党但无实质信息;

- 定义型内容,无解决方法;

- 关键词堆砌,无结构引导;

而深层内容通过丰富的结构、语义链路和视觉元素,延长用户停留。

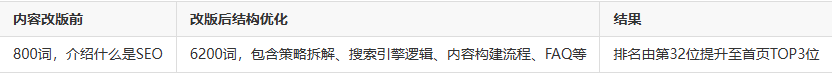

六、实践案例:内容深度提升带来的SEO跃迁

案例一:企业SEO指南页改版

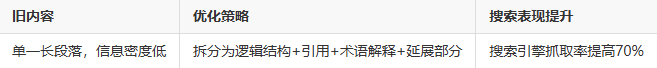

案例二:技术博客结构优化

七、内容深度自查清单(Content Depth Audit)

✅ 是否每段都能回答“所以呢”?

✅ 是否有足够例证、模型或技术机制解释?

✅ 是否通过“问题→策略→应用→误区→总结”的完整路径展开?

✅ 是否覆盖了主题下的上下位概念?

✅ 是否具备视觉结构(图表、FAQ、对比表)辅助理解?

✅ 是否内容独特而非整合拼贴?

八、结语:深度才是内容在搜索引擎中“活下去”的唯一武器

在AI主导的语义搜索时代,单靠关键词密度或标题点击力,已经无法支撑内容的长期排名。内容深度系数将成为评估信息价值的重要结构,只有在:

- 结构完整

- 语义丰富

- 视角立体

- 用户有反馈

的前提下,搜索引擎才会认为“这值得被看到”。

如果你需要根据具体内容主题,为你设计专属的内容深度结构图、关键词分布矩阵、或CDS评分分析表,欢迎告诉我你的目标页面或文章草稿,我可以帮你进一步建模优化。